古村徐家园传奇

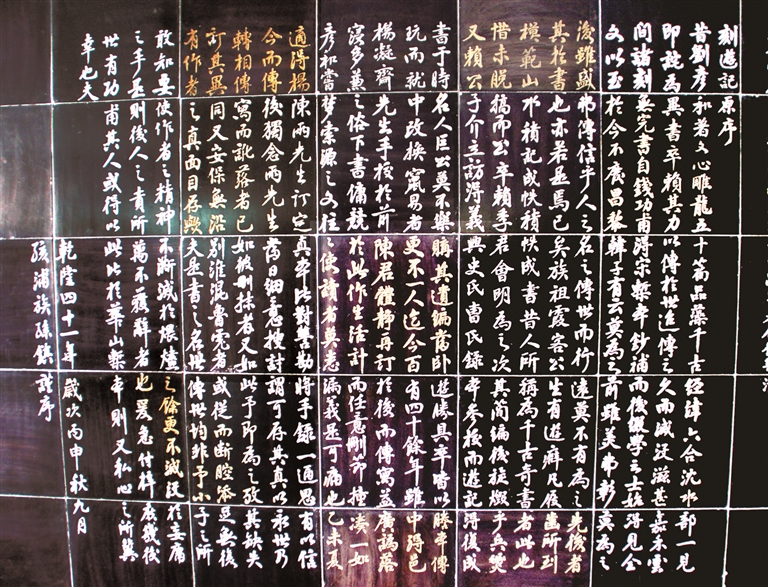

徐霞客故居碑廊中陈列的徐镇刊刻游记序 本文图片系资料图片

□徐祖白

后塍集镇东郊有一个明代古村落,名徐家园,今属后塍街道高桥村。解放初,徐家园是高桥村境内最大的自然村,有70多户人家,百分之九十以上的村民姓徐。据《绮山徐氏宗谱(存义堂)》记载,明宣德年间,绮山徐氏有一个支系分迁于此,谱称园上徐氏,至今已有近600年历史。600年里,小小徐家园有着不少奇闻趣事值得人们回眸玩味。

文武奇才徐孟初

旧时,江阴城里建有两座牌坊:大司马坊和恩荣奕世坊。两座牌坊都是纪念同一个人——明代兵部尚书徐晞。他就是园上徐氏的先祖。

徐晞,字孟初,起初在江阴县衙充当小掾吏,然凭其聪慧过人之天赋和灵活应变之能力,屡建功业,步步高升,直至晋升兵部尚书。兵部尚书又称大司马。一日,县令当堂书写置办堂鼓手谕,首段写置办缘由,其次写选鼓之法,写到“务要”二字,一时不知如何措词。此时,尚是县衙小吏的孟初公正巧站立一旁,乃脱口而出:“务要干木圆腔,紧绷密钉,中边异响,晴雨同音。”县令闻言,击节叹服。此后,孟初公脱颖而出,一路青云,历任膳功司都事、工部郎中、兵部右侍郎,受命协助镇守陕西临洮、甘州以及凉州等要隘,政绩卓然。

明正统六年(1441年),镇守云南麓川的边将思任发发动叛乱,朝廷派王骥为帅,率15万大军入滇讨伐,并命孟初公督运粮草。叛军闻讯,从小路袭击运粮车队,企图掐断大军粮道。孟初公临阵不乱,激励将士沉着迎战,奋力击破敌军,确保粮草按时运到了军中。

云南傣族地区盛产大象。战斗中,叛军以大象打头阵,横冲直撞,士兵尾随其后,每战必胜,官军被打得焦头烂额,竟一时无计可施。孟初公运粮到军中后,亲至阵前观察,见状心生奇计。建议主帅组织工匠铸造一批中空铜人,内置烧红炭火,开列阵前参战。大象触及滚烫铜人,惊惶失措,狂奔乱跳,拼命往回逃窜,叛军顿时阵脚大乱。官军乘机奋勇追杀,大败叛军。

大军班师还朝,孟初公以奇功晋升兵部尚书,并充殿试读卷官。明天顺元年(1457年),孟初公告老还乡。去世后,朝廷专门遣官祭葬,备极哀荣。江阴地方上除了建造两座牌坊纪念这位传奇人物,还把他宅邸所在街道命名为司马街。

兴衰沉浮大花园

俗话说,一人得道,鸡犬升天。孟初公发迹后,子孙皆荣华富贵,风光一时。唯有侄孙徐珝不乐仕进,不求荣耀,隐居于乡下。明宣德年间(1426—1435),徐珝从绮山分迁到澄东化成乡的蔡港之滨,垦荒开发,卜宅定居,成为园上徐氏始迁祖。

徐珝,字羽玉,生卒不详。定居园上之后,他率全家务农兴业,耕读传家,建造宅院,所居之地遂形成村落。徐珝虽未入仕,然好学不倦,志趣高雅。务农之余,选择近水面山的风景佳绝处,建造了一座面积达30余亩的花园。随着地势高下,凿池垒石,栽插花卉,广植茂林修竹,修建亭台轩阁,大花园很快便名布四方。每当春秋佳日,花园内姹紫嫣红,异香扑人,入园小憩,心旷神怡。一时名人骚客,相与把臂入园,赏景吟咏。徐珝所在村落遂名“徐家花园”。

传至曾孙徐文玉,值明清鼎革,时局动荡,匪盗四起,社会混乱。徐文玉因惧怕盗贼觊觎园林,殃及家族生存,便命家仆伐木犁圃,偌大的一座花园,竟一夜之间铲为平地。徐家花园的兴衰沉浮,成为历史奇闻,亦令后人扼腕叹息。

徐家花园虽不复存在,而徐家园的村名却延续至今。至解放前夕,村里尚有不少墙门、楼房等民居建筑,依稀可辨认出数百年的古村风貌。

刊刻奇书第一人

明代地理学家徐霞客,游遍名山大川,写出不朽巨著《徐霞客游记》。然未及整理刊刻,便撒手人寰。东南文宗钱牧斋曾赞誉游记为“奇人奇书奇文字”,并叮嘱刊刻家毛晋印行,然未能如愿。

时隔130多年,完成这一遗愿的却是徐家园的清代学者徐镇。徐镇(1741—1820),字芸阁,号孩浦,幼时勤学不辍,稍长即从名宿硕儒游。其作文喜爱名家之作,别人难以写好的题目,他不假思索,拈题立就,时人称其“绣口锦心,咳唾尽成珠玉;枕经席史,泼墨皆化烟云”(见顾师竹撰《孩浦夫子传》)。然而,徐镇乡试却考运不佳,竟连考十八次,皆名落孙山。直到嘉庆元年(1796年)才中恩科副榜,嘉庆十八年(1813年)获钦赐举人头衔,时已73岁。

徐镇在研究学问时,发现《徐霞客游记》由于没有编次整理,也未刊刻印行,故散落民间的各种抄本讹误甚多。他痛惜如此珍贵的巨著,竟辗转传抄而致鲁鱼亥豕,乃决心将抄本整理刊刻,以正确版本流传后世。他设法求得多种抄本,正误纠谬,精心校雠,历时两年,得以杀青。既竣,又独出家资,付诸剞劂,从而使得千古奇书《徐霞客游记》第一次有了正规的印刷刻本。

此后,经过清代学者叶廷甲、民国学者丁文江等不断修正、补充、完善,《徐霞客游记》以地理学名著列于世界学术之林而熠熠生辉。

徐镇还整理编辑《春秋世谱图》,把春秋时期众多诸侯国的源流世序表述得一清二楚,被青年学子奉为圭臬,成为时人研读历史的依据和津梁。

行善积德徐畏三

抗战时期,沙洲反“清乡”斗争中,在后塍徐家高桥发生一场激烈的战斗。我新四军警卫一团政委曹德辉等十多名指战员在此英勇殉国。徐家高桥由此成为张家港党史上的一个亮点。而此桥的建造者就是徐家园的徐畏三。

徐畏三(1800—1890),受家风熏陶,少有大志,然家境清寒,为生计所迫,未完成学业便回家务农。清道光年间,长江南岸江滩时涨时沉,他到寿兴沙扬正圩里(今三角滩村新苗一带)勘察滩地后,断定沙滩稳定,不再沉没,当即决定向县衙门报买滩地数十亩,开发耕种,几年后收获颇丰,粮食满仓。于是再报买沙地800余亩,获得巨大利润。此后,徐畏三在后塍中街购买门面房20余间,家业蒸蒸日上。发迹后,他谨遵先祖“富而好礼”家训,不忘行善积德。乡邻向他求借钱粮,他慷慨资助,从无吝色与德色。对衣食无着的乡邻,他主动给粮供衣,送药施棺。还购买了3亩地,作为义冢,供贫民和游民安葬。

清咸丰年间,老夹成功筑坝,得田数万亩。为利于农田排灌,在夹江旧址又开挖出南横套。南横套虽经几次疏浚,但东段的数里河道上却一直没有桥梁,行人深感不便。

徐畏三对此看在眼里,决心独资在南横套上建造一座木桥。经多次考察,他把桥址选在韩家港与南横套交汇处。桥梁为三节三孔大木桥,经半年施工而成。时在清同治十年(1871年)。乡邻被徐畏三的善行义举所感动,皆称此桥为徐家高桥。徐畏三90岁时,得知高桥破损,行将圮塌,本想重建,无奈年迈力衰,又身患重病。他自知大限将至,遂嘱咐子女务必善始善终,完成他重建大桥的遗愿。清光绪十六年(1890年),徐畏三病故。

此后,晚清至民国迭经社会变革,徐家高桥历经数次修葺。1979年,人民政府投资,把木桥改为混凝土曲拱桥。1998年,又东移250米彻底重建。新高桥向南经酒香路直通张杨公路,在后塍地区经济发展中发挥着重要作用。

江苏路特数字科技有限公司 仅提供技术服务支持, 文字、图片、视频版权归属发布媒体